「人は何歳までに実家に出るべきか?」という議論は、ずっと答えのないまま繰り返し議論され続けている。

最近では実家暮らしのコスパのよさを評価して、実家暮らし優勢の論調が多いようだが、一方で「ある程度の年齢までいったら、自分と親のためにも家を出て自立しなさい」という論調も根強い。

おそらく本稿にたどり着いた方は「何歳になったら出るべき?」という答えだけでなく、「私は実家を出るべき?出ないべき?」というヒントを探りたいのではないだろうか?

そこで本稿では全国の238人の男女に、実家暮らしを終えるべき年齢や実家暮らしの人に対する印象をアンケート調査した。

▼本調査の結論

・男女ともに結婚するまで実家暮らしでも奇異ではない

・ひとり暮らしを始めた人の平均年齢は23.8歳

・実家暮らしの男性に対する印象は「家事分担ができなさそう」

・実家暮らしの女性に対する印象は「深窓の令嬢」

・大きな夢を追うなら「実家暮らし」、青春を謳歌するなら「ひとり暮らし」

結論を先にいえば、実家を出る「年齢」よりも、実家を出る「理由」・実家を出ない「理由」のほうを考えるべきということになる。

本稿を最後まで読めば、実家暮らしの状態を客観視できるだけでなく、自分はどうすべきか?という点まで明確になるはずだ。

実家暮らしを卒業する年齢は30歳前後(結婚する)までが無難

ではまずは実家暮らしをしていても、周囲の人たちが奇異に感じない年齢から見ていくことにしよう。

結果は、男性は29歳まで、女性は34歳までだった。

もっと詳細にいうと、男性は29歳までで52.5%、女性は34歳までで60.1%の過半数の回答者が、実家暮らしであっても不思議はないと見ている。

またこの30歳前後という年齢は、「夫31.0歳、妻29.5歳」(厚労省、令和5年の調査)の平均初婚年齢とおおむね重なっている。

そのため実質的には「多くの人が結婚する年齢まで実家にいても別におかしくない」という見方だと言っても間違いないだろう。

一方で、35歳を越えてくると世間の人々は「実家で暮らし続けるのは、なにか家庭の事情があるのかな?」と勘繰り始めると見ることもできる。

もちろん家庭の事情はそれぞれなので、事情があるのであれば世間の目など気にせず、堂々と実家暮らしをしていればいい。

しかし実家暮らしを続けていることに、驚く人が出てくることも否定できない。

つまり世間の目を気にするのであれば、実家暮らしのデッドラインは男性が29歳、女性は34歳でひとまずラインを引いておくことが適切と考えられる。

また「何歳であっても不思議には思わない」と回答する人も一定数いて、男性に対しては2番目、女性に対してはもっとも多い割合となっている。

このあたりは次の章でさらに詳しく解説する。

実際に実家を出たのは男女ともに平均23.8歳

では次に、回答者の中で実家から離れて暮らしている人たちは何歳のときに実家を出たのだろうか?

結論を言えば、先ほどの年齢よりも、かなり早くに実家を出て独立している。

つまり男女ともに平均すると23.8歳の時点で、実家を出ているのだ。

男性は「20~24歳」のタイミングが32.5%ともっとも多く、女性は「15~19歳」の割合が29.8%ともっとも多くなった。

これらをあわせて考えると、男女ともに高校を卒業して大学に進学するタイミングか、新卒として就職するタイミングで実家を離れている人が半数以上ということになる。

ちなみに回答者のなかでもっとも早く実家を離れたのは、15歳のときだった男性で、全寮制の高校に通うために実家を離れ、それ以降ひとり暮らしを継続している。

また回答者に実家を出た理由を聞いてみると、実家を出る理由でも就職と進学が半数近くを占めている。

では残りの半数はどういう内訳になっているかというと、女性は「結婚」(29.6%)が、男性は「ひとり暮らしをしたいから」(28.2%)という理由がもっとも多かった。

つまりここまでの内容をあわせて考えると、多くの人が実家を出るタイミングには2つの大きな波があることがわかる。

1.実家から離れたところに進学または就職するタイミング

2.就職から数年経過または結婚のタイミング

大学や就職先が自宅から通えた人の多くは、この2つ目の波で実家から巣立っていくと考えられる。

裏を返せば、進学や就職をしても実家から通える環境にある未婚の人は、特にこれといって実家を出なければならない理由はない。

つまり自発的に実家から出ようとしない限り、自然ななりゆきで実家にいる状態になるということだ。

もっと言えば、こうした実家暮らしの人たちは進学や就職先の選択肢が豊富にある都市部に住んでいたり、実家の居心地ががいいなど、ある意味で環境に恵まれているということもできる。

実際に特に女性回答者には、8.8%という1割近い割合で「家族との関係悪化」を理由に実家を出ている人もいる。

つまり実家暮らしかひとり暮らしか論争というものは、多くの場合単にそれまでの人生で実家を出なければならない出来事が生じたか、生じなかったかの違いでしかないとも言える。

実家暮らしの人を見る世間の視線には男女差がある

さてそんな実家暮らしの人に対して、世間はいったいどういう視線を向けているのだろうか?

そこでまずは、実家暮らしの男性に対する印象を聞いた結果が下図だ。

実家暮らしの男性を見る女性の視線は「やや悪い印象がある」と回答した38.9%が最多となった。

また「やや悪い」と「かなり悪い」と回答した割合を合わせると、女性の51.5%が実家暮らしの男性に大なり小なりよくない印象をもっていることになる。

実家暮らしの男性に悪い印象をもつ女性回答者の実際の回答を見ると、このような声が目立った。

「家事をお母さんに任せっきりにしていたり、マザコンなのかなと思う」(32歳女性)

「もしその男性と結婚することを考えると、家事を手伝ってもらえなさそう。結婚後ももれなく母親がつきまとってきそう」(32歳女性)

コテンパンな意見が目立ったが、これが実家暮らしの男性に冷ややかな視線を向ける女性が多くなるもっとも直接的な理由だ。

つまり実家暮らしを続けている男性には「家事労働の分担」が期待できず、すべて女性側が負担しなければならなくなるのではないか?という危惧だ。

もちろん実家暮らしの男性でも家事労働をこなせる自立した男性もいるだろうが、筆者自身も実家で暮らしていたときは上げ膳据え膳のお殿様生活を送っていたわけで、このように見られる向きも理解できる。

一方で、実家暮らしの男性を見る同性である男性の視線は「なんとも思わない」が54.9%が最多となり、実家暮らしをする男性の視線にはやや男女差があることが確認できた。

ただし、実家暮らしをする男性を見る女性でも、37.7%は「なんとも思わない」と回答している。

つまり実家暮らしであろうが、ひとり暮らしであろうが気にならない人が男女ともに4~5割程度を占めることになる。

ここまでをまとめると、実家暮らしの男性に対する視線は、女性はやや厳しめに見られることが多く、同性である男性からはどうでもいいと見られる公算が高いことになる。

では一方で、実家暮らしの女性に対する視線はどうだろうか?

実家暮らしの女性に対する印象は、男女ともに「なんとも思わない」が半数近くを占めた。

つまり未婚の女性が実家で暮らしているというのは、多くの人にとって自然に見えるということだ。

また実家暮らしの男性の印象と比較すると、実家暮らしの女性に好印象をもつ割合が2倍ほど増えるのも印象的だ。

なぜ実家暮らしの女性を好感するのか?を、実際の回答者の声で説明するとこのような理由になる。

「大切に育てられてきているイメージで、家族と仲が良さそう」(46歳女性)

「家事を手伝っていて親孝行しているイメージや、遊んでいないイメージがある」(44歳男性)

つまり実家暮らしの女性に対して、「深窓の令嬢」のような一種のお嬢様的なイメージをもつ人が2割近くいることになる。

実家暮らしの男性からすれば「なぜ男性はマザコン呼ばわりされるのに、女性は評価が180°反転してお嬢様扱いになるのか?」と憤りを感じてしまうところだろう。

ただ繰り返し強調しておくが、あくまで実家暮らしの女性に対する印象は「なんとも思わない」が半数近くを占める多数派であり、具体的にはこのような見方になる。

「実家暮らしでも家事を手伝ったり、親から色々教わったりもするだろうし、別に依存体質とまでは思いません」(46歳女性)

実際に実家暮らしをしている女性が、親と本当に適切な家事分担をしているのか?はやや懐疑的なところもあるが、世間の多くの人の目線はこのようなものになっている。

50代以上の人は実家暮らしを自然に感じている

さてここまでは男女差を見てきたが、実家暮らしをしている人の印象を年齢層別に集計し直してみると、もうひとつ興味深い事実が発見できた。

それは50代以上の人は実家暮らしをしている人に対して、より多くの割合が自然なものとして見ているということだ。

たとえば実家暮らしの男性に対する印象を年齢層別に集計しなおした結果が下図だ。

20代~40代は悪印象を持っている人が上回るが、50代になると実家暮らしの男性に悪印象をもつ人の割合は半減し、「なんとも思わない」が最多となっている。

-1.png)

これは実家暮らしの女性に対する視線でも似たようなもので、50代以上の71.1%が実家暮らしの女性を自然な状態としてとらえている。

.png)

この世代差にはいろいろな理由がつけられそうだが、そのひとつの理由として世帯構成の急激な変化というのが挙げられそうだ。

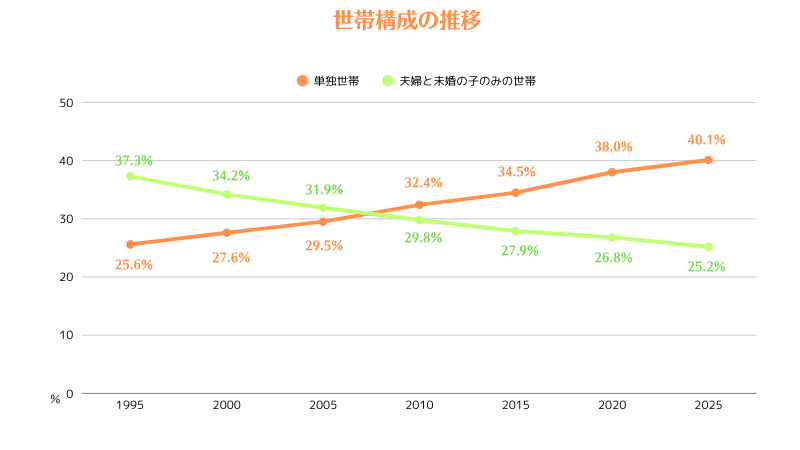

たとえば下図は、「単身世帯」と「夫婦と未婚の子世帯(子が実家暮らし)」世帯の推移を比較した表だ。

いまの50代が25歳前後だった1995年に着目すると、ひとり暮らし世帯よりも親と同居している実家暮らしの子がいる世帯のほうが10ポイント以上も上回っており、多数派だった。

つまり1995年当時の若者のライフスタイルは、実家で暮らしていることのほうがポピュラーだったといえる。

携帯電話が普及する以前のエピソードとして、「恋人に電話すると、お父さんが電話に出て気まずい」というあるあるがあるが、そうした修羅場をくぐり抜けた最後の世代といえる。

ところがいまの40代が25歳前後になる2005年では、この両者の割合はほぼ同じ割合に並ぶようになる。

そしてその後は単身世帯が実家暮らしの割合を大きく引き離すようになり、若者のライフスタイルはひとり暮らしをしているほうがポピュラーとなった。

このように時系列でみると、ここ40年での若者の「ひとり暮らし観」の急激な変化が見られて面白い。

ちなみに上の統計の「単身世帯」には近年社会問題となっている高齢者の単身世帯は含まれていないので、大多数が若者の単身世帯と考えて問題ない。

さてここまでは、実家暮らしの男女を見る世間のまなざしという観点で見てきた。

だが世間体はどうであれ、当事者たちはどうしたいと思っているのか?という観点も見ておく必要がある。

次章では「ひとり暮らし」への熱量を調査した結果を紹介したい。

選べるなら「ひとり暮らし」を選ぶ人がやや上回る

自分がどちらでも好きな方を選択できる状況にあるとき、実家暮らしを継続したいか、ひとり暮らしを始めるかを聞いた。

結論からいえば、やや拮抗したものの、「ひとり暮らし」を選好する回答者が女性66.5%、男性60.6%と半数を上回る結果になった。

面白いのが、ひとり暮らしへの熱量は女性のほうがやや高く、男性を6ポイントほど上回る結果になっている。

またこれを世代別に集計し直した結果が、下図だ。

.png)

いずれの年齢層でも、ひとり暮らしを選ぶ割合のほうが高かった。

またもう少し細かくみると、やはり50代以上の世代はひとり暮らしの割合がやや上回るものの、かなり拮抗する結果となった。

これは先に見たように、いまの50代が25歳前後である1995年では実家暮らしをしている若者のほうが多かったことと関係がありそうだ。

ただ結論としては、状況が許せば実家よりもひとり暮らしをしたいと考える人のほうがやや多いことが確認できる。

子どもにも独立してほしい人が多数派

ではさらに目線を変えて、実家を出ていく当人の目線ではなく、子に巣立って行かれる親の目線になるとどうなるのだろうか?

結果は親の目線に立っても、子にはひとり暮らしをしてほしいと考える人が半数を上回る結果となった。

特に女性は、わが子に実家から独立することを求める割合が74.3%となっているのが興味深いところだ。

これは子の身の回りの世話を女性(母親)が担っていることが多いと考えられるが、子が巣立つことで家事労働が軽減されることを期待する向きもありそうだ。

一方で男性は子にひとり暮らしを求める割合が59.2%に止まり、実家暮らしでいてほしいと思う割合が40.8%まで増加する。

これは「娘の婚約者が現れてショックを受ける父親」というコテコテのイメージを想像するとわかりやすい。

このように子の独立に関して、女性のほうがややドライな傾向があり、男性は手元にわが子を置いておきたいという庇護欲が強く表れることがわかる。

実家暮らしのメリット

さてここまでは、世間・当人・親からの視点で実家暮らしの人の印象を探ってきた。

ここからはこれまで見てきたことや回答者の意見を踏まえつつ、実家暮らしのメリットとデメリットを比較検討していきたい。

まず実家暮らしのメリットから見ていくと、次の3点が挙がった。

以下、それぞれの項目を詳しく見ていく。

【メリット1】生活費の節約

まず回答者からもっとも多く挙がった実家暮らしのメリットは、生活費が節約できるというメリットだった。

実際の回答者の言葉を借りれば、このようなメリットになる。

「生活にかかる費用が少なく済む。家賃や食費、光熱費など。その分、趣味にお金をあてられること」(32歳女性、実家から離れて生活)

「家賃がかからないことだと思います。一人暮らしを始めると家賃だけではなく家電等さまざまなお金がかかるので、金銭的な面でとても楽しやすいのは実家暮らしの大きなメリットだと思います」(41歳女性、実家から離れて生活)

「経済的な負担が大幅に軽減されること。貯金や生活の余裕が増える、収入が不安定でも、最低限の生活が保障されやすいことがメリットだと思います」(43歳女性、実家から離れて生活)

ひとり暮らしをするうえで、もっとも経済的な負担が大きいものといえば家賃だ。

賃貸サイトを見てみると、ワンルームの相場はおおむね5万円前後で、一等地ともなればワンルームであっても10万円を超える。

仮に毎月手取りで20万円の収入がある人なら、その1/4も家賃だけで持って行かれることになる。

そこから住民税や保険料、光熱費、水道、インターネット回線、携帯電話などの固定費を支払うと、残るお金は半分くらいまで減る。

さらにここから食費や衣服代を支払うと、自由に使えるお金は5万円も残らなくなり、これで毎月貯金をしろというほうが無理である。

一方で、実家暮らしなら生活費が無料とまでは言わないが、仮に3~5万円を実家に入れても、毎月10万円前後は自由に使えるお金が手元に残る。

筆者もひとり暮らしを始めたとき、人ひとりが生きていくというのはこんなに金がかかるのかと愕然としたことがある。

なにかやりたいことがあってそっちに資金を回したい人や、とにかく貯金をしたいという人にとって、この賃料なしの実家暮らしはかなり大きなメリットになるのは疑いない。

【メリット2】健康的な生活

次に挙がった実家暮らしのメリットは、健康的な生活を送れるというものだ。

実際の回答者の声を紹介すると、このような声になる。

「食事がきちんとしたものを食べることができて健康的に過ごせる」(61歳男性、実家暮らし)

「親の生活スタイルにもよるが規則正しい生活を維持できる」(54歳女性、実家から離れている状態)

自炊した食事が無条件に健康と言いたげな風潮も少々疑わしいものがあるが、とはいえひとり暮らしだと、つい炊事をする面倒さから、三食をカップ麺で固めたり、コンビニ食が主食になるというのもよくあることだ。

また生活習慣においても、昼夜逆転どころか、さらにそこから何回転もするような生活サイクルを送ってしまい、社会生活に支障をきたすのもひとり暮らしならではと言える。

「病気になった時にすぐに助けてもらえる人がいること」(30歳女性、実家から離れている状態)

さらに自身が体調を崩してしまったときも、同居する家族に世話してもらえるというのも実家生活のメリットとして考えられる。

【メリット3】家事労働の軽減

三つ目の実家暮らしのメリットは、家事労働が軽減されるということだ。

最初に見たメリットが経済的なメリットだとすれば、このメリットは時間効率的なメリットといえる。

具体的には、このようなメリットだ。

「疲れている時にも家事をする手間が減る」(21歳男性、実家暮らし)

「炊事洗濯なんでもやってもらえるのはとってもありがたいから」(54歳女性、実家から離れている状態)

ひとり暮らしを始めて誰しも一度は心が折れるものといえば、習慣的な自炊だ。

自炊といっても、実際は調理する手間だけではない。

食材の買い出しから、献立の選択、後片づけなど、1食作るだけでも相応の時間がかかる。

それを1日2~3回やるのだから、3日もやれば十分うんざりできる。

さらにそこに洗濯や掃除が乗っかってくるのだから、平日は自分の余暇の時間がみるみる削られていくのを実感できる。

このように実家暮らしのメリットを眺めてみると、たとえば難関資格の勉強をしている人や、大きな夢を追っている人は、実家暮らしでお金と時間を節約してやりたいことに全振りするほうが有利だ。

もちろん実家にいてもダラダラ過ごしてしまうなら、そのアドバンテージを活かすことはできないが、自分のやりたいことにお金と時間の大きな投資ができる環境であるのは間違いない。

ひとり暮らしのメリット

では一方で、ひとり暮らしのメリットも見ることにしよう。

結論からいえば、ひとり暮らしのメリットにはこのようなものがある。

以下、それぞれのメリットを詳しく見ていこう。

自由気ままな生活

ひとり暮らしのメリットのひとつ目は、自由気ままな生活が送れるということだ。

これは単にそれまでの親の監視の目がなくなるということもあるが、もう少し先に結婚して再び誰かと生活を共にしたときに痛感することでもある。

具体的に回答者の言葉を紹介すると、このようなものだ。

「何をするにも気楽であること。自分の好きに生きられること。自立し、自分の生活を築いていく実感が得られること」(50歳男性、実家から離れて生活)

「同居人との生活サイクルの違いを気にせずに暮らせること。実家だと家族が就寝した後で、入浴したり、電気を点けるのも気を遣うが、一人暮らしなら気にしなくてもよい。食事なども自分の好きな物を好きなタイミングで食べられる」(58歳女性、実家暮らし)

明け方まで飲み歩いて帰ってきても誰も咎める者はいないし、献立は100%自身の好みでラインナップを組めるし、休日に文字通り一日中ゲームに興じることもできる。

実際は平均的な社会生活を送ろうとすると完全に自由というわけでもないのだが、その平均的な社会生活を捨て去るという選択肢さえ取ろうと思えば取れる。

またひとり暮らしは結婚をしたとき終焉を迎えるが、パートナーができ子どもが生まれると「子ども中心」の生活に移行し、こうした自由気ままさはほぼ無に帰すといっていい。

つまりひとり暮らしという状態は、一種のモラトリアム(猶予期間)なのだ。

多くの人が20歳でひとり暮らしを始め、30歳前後で結婚するとすれば、長い人生でひとり暮らしを謳歌できるのはたった10年の期間しかない。

ひとり暮らしを謳歌できる期間というのは、無限にあるものでは決してないのだ。

生活力が身につく

ふたつ目のひとり暮らしのメリットは、生活力が身につくということだ。

もっと言えば「私はひとりでも生きていける」という境地に立てるということだ。

「生活力をいやが応でも高めることができること」(38歳女性、実家から離れて生活)

「社会勉強。何から何まで自分でやらなければならないので、自立する力が身につく」(36歳女性、実家から離れて生活)

もちろんこの生活力には炊事や洗濯などの家事も含まれるし、社会の荒波に揉まれるということも含まれる。

実際に筆者も大学進学と同時にひとり暮らしを始め、電気・ガス・水道のストップは一通り経験したし、強引な新聞や宗教の勧誘、ぼったくり、怪奇現象、ご近所騒音トラブルなどにも見舞われた。

またバイトの給料日まで1週間もあるのに貯金が底をつき、水とお粥だけで残りの日を食いつないだり、大学の先輩にいたってはトイレットペーパーにマヨネーズをかけたものを食べてしのぐ人もいた。

まさに生死を賭けたサバイバルだが、これを数か月に1回くらいの頻度でやっているとだんだん図太くなってきて、金が底をついたくらいでは動じなくなってくる。

これらは極端な話かもしれないが、そうした危機を乗り越えていくと「ひとりでもなんとかなる」という境地に達すると同時に、親という存在の偉大さを嚙みしめるようになる。

恋人や友人を呼べる

ひとり暮らしをする三つ目のメリットは、恋人や友人を気兼ねなく自宅に呼べるという点だ。

実家に友人や恋人を呼ぶと親の目が煩わしかったり、騒げないなどの諸問題が付きまとうが、ひとり暮らしをすることで「自宅で遊ぶ・自宅デート」という最強カードを使えることになる。

「友達や恋人をいつでも呼べる。恋人とすぐに同棲ができる」(27歳女性、実家と離れて生活)

「恋人ができても気軽に呼べる」(32歳女性、実家暮らし)

これは経済的なメリットもあり、恋人とデートするとなると、ずっと路上で立ち話しているわけにもいかず、喫茶店や居酒屋などに入る必要が出てくる。

それでも粘って2時間くらいが限度で、1回の休日デートで1万円前後は飛んでいくのが実情だろう。

だが自宅デートならなんの金銭も生じないうえに、甘い半同棲生活を満喫しつつ、無制限に一緒に時を過ごせる。

また友人と飲み明かしたり、鍋パやたこパなど、実家ではおよそできない遊びに興じることもできる。

もちろん行き過ぎるとたまり場のようになってしまい、名前も知らない人物が連れだって家に入ってきたり、遠方からきた友人にホテル代わりに使われるなどのデメリットもある。

だがやはり自分の空間で友人や恋人と気兼ねなく時を過ごせるというのは、メリットが大きい。

以上がひとり暮らしのメリットだが、総じて見ると青春を謳歌したいならひとり暮らしが優勢と言える。

人生において青春期はもっとも楽しい時期と言われることがよくあるが、その黄金時代を親の監視を受けることなく自分の意志で自由に謳歌できるのはやはり大きい。

また一生の伴侶を探すうえでも、半同棲生活をすることで疑似的にその人との結婚生活をお試しできるのもひとり暮らしならではだ。

本稿では実家を出るか迷っている人のために、「夢を追うなら実家暮らし、青春を謳歌するならひとり暮らし」という観点を示しておきたい。

まとめ

以上が実家暮らしに対する世間の印象や実態を調査してきたレポートだ。

最後におさらいがてら今回の調査を振り返っておこう。

▼本調査の結論

・男女ともに結婚するまで実家暮らしでも奇異ではない

・ひとり暮らしを始めた人の平均年齢は23.8歳

・実家暮らしの男性に対する印象は「家事分担ができなさそう」

・実家暮らしの女性に対する印象は「深窓の令嬢」

・大きな夢を追うなら「実家暮らし」、青春を謳歌するなら「ひとり暮らし」

世間の多くの人は、その人が実家暮らしかひとり暮らしかは、さして重要な問題ではない。

その点においてなんらかの事情で実家暮らしを続けている人は、コンプレックスに感じる必要もなく、己を通せばいい。

つまり「何歳までに実家を出るべきか?」という問いは、あまり意味のある問いではない。

その問いは多くの人にとって、進学や就職で「実家を出る必要性」が生じたか、あるいは30歳前後で結婚し自然と実家を出ていくかの違いでしかないからだ。

一方で己を通すうえで重要なのは、自分はどういう20代30代を送りたいか?という希望に依拠する。

つまりなにか大きな夢を追いたいのか、それとも人生の黄金期である青春を味わい尽くしたいのかの問いだ。

大きな夢を追うのに実家からのサポートは明らかに有利に働くし、青春を味わい尽くすうえで親の目はないほうがよいという違いだ。

要するに実家を出る「年齢」が重要なのではなく、実家を出る理由、実家を出ない理由のほうが明らかに重要度が高い。

コメント